È un articolo del 2003, ma – fatta la tara a qualche cifra sui volumi d’affari, a referenze societarie e al nome del megamanager ora passato ad altri incarichi – conserva tutta la freschezza di una storia raccontata ed è insomma un gran bel pezzo da leggere. Lo ha scritto Marco Magrini, all’epoca inviato speciale del “Sole 24 Ore” – quando quel gruppo da tutti rispettato faceva utili e vendeva tanto – che lo spedì a New York per spiegare sul magazine “Ventiquattro” le ragioni di un intramontabile successo. L’articolo, intitolato Lezioni di piano. L’avventura della Steinway & Sons, un mito della musica è leggibile nel sito di Marco Magrini che ci ha autorizzati a ripubblicarlo.

New York. Bartolomeo Cristofori e Pompeo Arena non si sono mai conosciuti. Non tanto perché il primo è nato a Padova e il secondo a Cosenza, quanto perché sono vissuti a tre secoli di distanza. Ma un fatto curioso li accomuna. Entrambi, hanno un debito di gratitudine per un uomo che — sul lungo calendario della storia — è nato a metà strada fra l’uno e l’altro: il signor Henry Engelhard Steinway.

New York. Bartolomeo Cristofori e Pompeo Arena non si sono mai conosciuti. Non tanto perché il primo è nato a Padova e il secondo a Cosenza, quanto perché sono vissuti a tre secoli di distanza. Ma un fatto curioso li accomuna. Entrambi, hanno un debito di gratitudine per un uomo che — sul lungo calendario della storia — è nato a metà strada fra l’uno e l’altro: il signor Henry Engelhard Steinway.

Cristofori era conservatore degli strumenti musicali alla corte di Ferdinando de’ Medici, nella Firenze di fine ‘600. Grande esperto di clavicembali, nel 1698 ne costruì uno dove le corde, invece di essere pizzicate, venivano colpite da un martelletto rivestito di pelle. Fu battezzato «gravicembalo col forte e il piano» — perché finalmente assicurava all’esecutore il controllo del volume — e di lui non si seppe più niente per mezzo secolo, prima che venisse reso immortale da Mozart e trascendentale da Beethoven. Era nato il fortepiano, più tardi ribattezzato pianoforte.

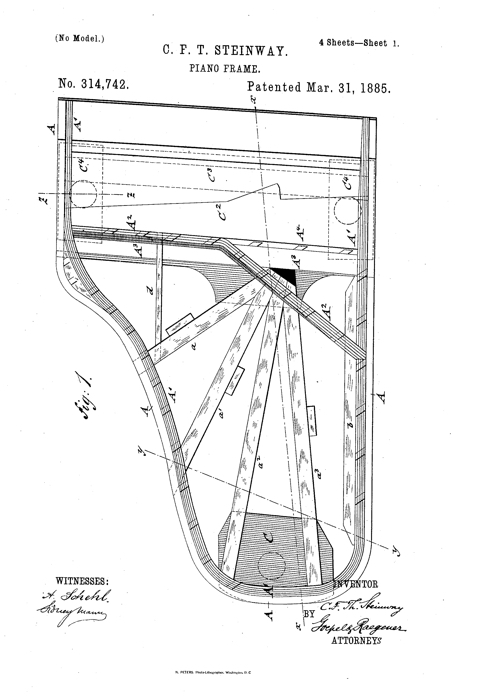

Centocinquanta anni dopo, nel 1853, Steinway — incoraggiato dai primi esperimenti nella natìa Germania — si trasferì armi a bagagli a New York, con l’intenzione di vendere i suoi pianoforti artigianali agli opulenti americani. Nel giro di qualche decennio, la società da lui gestita assieme ai figli — che non a caso si chiamò Steinway & Sons — perfezionò a tal punto il modo di costruire il re degli strumenti musicali che, dall’alto dei suoi 50 e passa brevetti, sbaragliò la concorrenza in America (dove circa 200 costruttori chiusero bottega) e lasciò a bocca aperta quella europea. Il pianoforte moderno, con la meccanica, la sonorità e il timbro che conosciamo oggi, è largamente un’invenzione di quella famiglia. I più grandi onori alla memoria di Bartolomeo Cristofori, non sono stati i festeggiamenti organizzati nel 1998 dallo Smithsonian Institute per il trecentenario della sua straordinaria invenzione. Ma i pianoforti di Mr. Steinway.

Oggi che son volati via altri 150 anni, che nel frattempo sono nati il jazz e il rock & roll, che la ricchezza si è diffusa nel mondo nonostante gli abissi di più guerre, il grande stabilimento che gli Steinway fecero costruire nel 1873 ad Astoria, nel Queens, pulsa ancora di vita. Lì dentro, insieme ad altri settecento, c’è Pompeo Arena (ritratto qui a fianco), nato a Cosenza con la passione del legno e risvegliatosi un giorno nel miraggio scintillante di New York, a lavorare sui pianoforti. Quando la sua fabbrica chiude dopo 10 anni di servizio, viene assunto alla Steinway, dove oggi è responsabile delle tavole acustiche: pavimenti di legno sui cui grava un intreccio di corde d’acciaio tirate con una forza di otto tonnellate, capaci di far vibrare l’aria in un fremito sonoro. Senza tavola acustica, non c’è pianoforte. La moglie e le due figlie lo suonano. E lui, con un prestito, ha comprato loro uno Steinway. «No, io non so suonare. Ma quando accendo la tivù e vedo un concerto, so che il piano è uno Steinway», dice. «Lassù, sul palcoscenico, so che c’è qualcosa di mio».

La sicumera di Arena non è infondata. A chi gli chiede delle quote di mercato, Bruce Stevens, presidente della casa musicale newyorkese, risponde: «Il 98% dei grandi artisti suona uno Steinway». E non esagera neppure: la stragrande maggioranza delle sale da concerto del mondo ha uno Steinway. Ci sono 1.200 «Steinway artists», nel mondo: da Maurizio Pollini a Keith Jarret, da Billy Joel ad Alfred Brendel, tutti appartengono a questo club che non assicura loro niente («i nostri concorrenti sono pronti a regalare gli strumenti», spiega Stevens) se non il prestigio di appartenervi. Prima di loro, ne hanno fatto parte Vladimir Horowitz e Arthur Rubinstein, George Gershwin e Igor Stravinsky, Glenn Gould e Duke Ellington, Arturo Toscanini e Richard Wagner.

Peccato che le quote di mercato non si facciano mai coi clienti famosi. La Steinway & Sons è la più celebre, la più prestigiosa casa di pianoforti al mondo. Ma non è certo quella che ne vende di più. Quando negli anni 60 le giapponesi Kawai e Yamaha si misero a costruire i pianoforti, facevano tenerezza, tanto i loro prodotti venivano giudicati modesti. Ma solo vent’anni dopo, le cose erano cambiate: entrambe le aziende, entrambe di casa nella cittadina di Hamamatsu, stavano vendendo in tutto il mondo pianoforti di buona qualità — ancorché non eccelsa — a prezzi quasi dimezzati rispetto alla Steinway.

Nel corso di questa avventura, la famiglia Steinway si è trovata spesso davanti a grandi decisioni. Negli anni successivi al 1870, i fratelli William e Theodore dovettero scegliere se sfidare i numerosi produttori di pianoforti a basso prezzo sul loro stesso terreno. E presero la decisione giusta: mantenere alta la qualità. E un altro dilemma si pose sul volger del secolo, con il successo dei pianoforti automatici, che riproducevano da soli la musica incisa in un rullo. Ma gli Steinway ne restarono fuori, scegliendo di nuovo la cosa giusta: dal 1920 in poi, con l’avvento della radio, dei cosiddetti player piano nessuno seppe più che farsene. Così la Steinway decollò sulle ali del boom economico, si consolidò come strumento di culto per i musicisti e come arredo da salotto per la upper class americana. Almeno fino al crollo del 1929.

Ma la decisione più dura risale al 1972. La prende Henry Z. Steinway, bisnipote del fondatore, arrivato al timone del comando alla ripresa della produzione dopo la guerra mondiale: la decisione di vendere tutto. La concorrenza giapponese — e poi anche quella coreana, capitanata dalla Young Chang — punge. Mancano gli eredi interessati a guidare la Steinway. I mezzi per sostenere un’impresa ad alto fabbisogno di capitale, pure: per fare cassa, era già stata venduta la Steinway Hall, il palazzo sulla 57esima strada che nei roaring twenties era la più grande sala da concerto di New York. Così Henry accetta di cedere tutto alla Cbs, uno dei grandi network televisivi americani. E per la Steinway comincia l’era più buia.

Il guaio della Cbs è che aveva altro a cui pensare. Il presidente della Steinway doveva riportare al capo divisione in California che riportava al supercapo che stava a Manhattan, a mezzo miglio dal primo. Ai dipendenti vien proibito di far assumere i propri figli, cosa che gli Steinway invece incoraggiavano per coltivare la tradizione artigiana, oltre che il senso di azienda-famiglia. Finché, nel mondo degli artisti, non comincia a circolare qualche dubbio sulla qualità dei pianoforti. Di lì a poco, la Cbs vende tutto ai fratelli John e Robert Birmingham. Due imprenditori che hanno il merito di ristabilire prontamente le tradizioni — dal trattamento dei dipendenti alla qualità dei pianoforti — ma anche l’incolpevole demerito di non avere abbastanza liquidità per far funzionare una macchina così complessa come la Steinway.

Tutto comincia all’aperto, sotto la furia degli elementi. Torri di anonime assi di legno aspettano fuori dallo stabilimento Steinway & Sons, al sole o al gelo, il loro turno per diventare nobili. Un’attesa che può durare mesi. Se passano l’esame — niente nodi, niente imperfezioni — possono diventare pianoforti. Se per assurdo entrassimo soltanto in una, delle decine di sale di questa fabbrica, ci faremmo idee immensamente diverse sul business della Steinway. Nella stanza dove sei energumeni incollano 17 strati di legno diverso e lo piegano a forza nell’inconfondibile sagoma curvilinea di un pianoforte a coda, sembra di essere in un cantiere. Nella stanza secca e rovente dove questo legno si asciuga per due mesi, sembra d’essere in uno stabilimento termale. Nella stanza dove i martelletti e i loro lievi ingranaggi si sposano alla tastiera in attesa di percuotere le tese corde, in una geniale costruzione fatta di 12mila pezzi diversi, sembra di essere in una orologeria. E quando nell’ultima stanza — dopo un percorso durato quasi un anno — lo strumento va all’accordatura, sembra di essere in paradiso.

Chissà come suonava, il fortepiano di Cristofori. Di sicuro, quello di Steinway, sa fare più forte i fortissimi. E anche più piano i pianissimi.

Nel 1995, Kyle Kirkland e Dana Messina, due analisti finanziari e musicisti dilettanti, decidono che quei pianissimi e fortissimi andavano salvati. Dopo aver comprato la Selmer, marchio celebre dei sassofoni, che a sua volta possedeva altri celeberrimi marchi musicali come Conn e King (ottoni), Artley (flauti e ottavini), Ludwig (percussioni), si sono comprati anche la Steinway per 104 milioni di dollari. Poi hanno fuso le due società, hanno battezzato la nuova azienda Steinway Musical Instruments e l’anno dopo l’hanno quotata a Wall Street con il simbolo Lvb (che sta per Ludwig van Beethoven). Il neonato gruppo industriale ha fatturato nel 2001 350 milioni di dollari nel 2001, è in utile e capitalizza a 180 milioni a Wall Street. «I pianoforti rappresentano metà del fatturato — spiega Dennis Tortora, vicepresidente del ramo pianistico del gruppo — ma, al contrario degli strumenti a fiato che vendono con regolarità nelle scuole, sono un business molto più sensibile agli umori dell’economia». Un altro modo per dire che, con l’attuale fase di stallo dei consumi, la Steinway si prepara a stringere un po’ la cinghia.

Ovviamente non c’è solo la Steinway, nell’Olimpo del pianoforte. L’austriaca Bosenderfer — una delle tre storiche “B” europee, inseme a Bechstein e Bluthner — produce strumenti straordinari in quantità da boutique. Al contrario, Steinway rimane un’industria: l’anno scorso, dai due stabilimenti sono usciti 3.200 pianoforti. Per chi fosse interessato al risvolto commerciale, il mitico modello D, lungo due metri e 77 centimetri, costa in America 90mila dollari. Di media, si rivaluta del 5% all’anno.

Quasi tutti pensano che la Steinway sia una casa tedesca. Ovviamente sbagliano. Ma al tempo stesso hanno un po’ ragione. Nel 1883, per rispondere alla domanda di un mercato che già allora stava diventando globale, Henry Engelhard Steinway pensò di aprire una fabbrica anche in Europa. Ovviamente scelse la natìa Germania. Da allora fino a oggi, i due stabilimenti di New York e Amburgo hanno sempre giocato nella stessa squadra. Anche se, come spesso accade ai campioni, sono stati messi in ideale competizione loro malgrado: è meglio uno Steinway di New York o uno di Amburgo? Se la risposta che vi viene in mente è «più o meno saranno uguali», non fatela. Non alla Steinway, dove la costruzione di un piano richiede quattro volte i tempi della concorrenza asiatica, dove Pompeo Arena e altri mastri artigiani controllano le venature del legno, la risposta dei tasti o la purezza del suono con maniacale precisione.

Non ci sono due Steinway uguali. L’anno scorso il New Yorker raccontava di un pianista che ha suonato — bendato — una decina di pianoforti, poi restando stupito dal fatto che erano tutti figli di Henry Engelhart Steinway. Figurarsi uno Steinway fatto ad Amburgo e uno fatto a New York. Lucido il primo, satinato il secondo. Sono tutti e due lì, tutti e due modello D, piazzati l’uno accanto all’altro nel mitico basement della Steinway Hall sulla 57esima, che Kirkland e Messina si sono orgogliosamente ricomprati tre anni fa. Mitico perché qui, per quasi un secolo, sono transitati i più grandi pianisti del mondo, che venivano a scegliersi qui lo strumento per il prossimo concerto o tournée. «Vede quell’angolo?», chiede Ronald Coners, capo della squadra tecnica a servizio dei concertisti. «Lì Horowitz e Rachmaninoff giocavano a poker».

In quell’angolo non c’è nulla. Quei due gran coda invece, nella loro bellezza, sembrano implorare di essere suonati. Allora vediamo se un pianista di jazz dilettante, intimorito dal fantasma di Horowitz che aleggia nel basement, riesce a capire la differenza fra uno Steinway di New York e uno di Amburgo. Sì, la capisce. Il piano tedesco è leggermente più cupo, serioso, forse perché sente il peso dell’austerità mitteleuropea. Quello americano è sottilmente più brillante, soprattutto nei toni medio-gravi, magari perché avverte la leggerezza intrinseca alla musica americana del secolo scorso.

A voler essere meno poetici, la differenza dipende in gran parte dal diverso feltro dei martelletti. Fatto sta che ogni pianista ha la sua preferenza. «Solitamente, gli europei prediligono i pianoforti di Amburgo — assicura Stevens — e gli americani quelli di New York: è una questione di abitudine». Intanto però, le più grandi sale da concerto del mondo sono quasi costrette a possedere entrambe le varianti di Steinway, per accontentare i maestri più esigenti. I quali, talvolta, preferiscono portarselo comunque da casa. Lo faceva Arturo Benedetti Michelangeli. E lo faceva anche il solito Horowitz, che girava il mondo con il suo 314.503 (ogni Steinway ha un numero: il 300.000 fu donato a Roosevelt per la Casa Bianca) da mezza tonnellata. Per la cronaca, il jazzista Keith Jarrett ha risolto in scioltezza questo problema manicheo: s’è comprato uno Steinway di Amburgo e uno di New York.

Da qualunque sponda dell’Atlantico provenga, qualsiasi Steinway resta un monumento all’idea di Bartolomeo Cristofori. Secondo il luogo comune, il pianoforte è il re degli strumenti perché racchiude melodia, armonia e ritmo, i tre elementi della musica. Ma il clavicembalo ce li aveva già tutti e tre. Quel che rende monumentale il pianoforte è l’immensa tavolozza del suo suono. Il tuonare basso delle corde gravi, lo sgorgare limpido dei toni medi o il trillo leggero su quelli alti. O magari tutti e tre insieme, in accordi aperti o chiusi, squillanti o soavi, sognanti o frenetici, lasciati all’estro di sole dieci dita su 88 tasti bianchi e neri.

Beh, mica sempre. Al terzo piano della fabbrica, nella stanza dove montano le tastiere, spicca un pianoforte rosa, in perfetto stile Barbie. Ha i tasti bianchi e rossi. Dal cartellino si capisce che è per una bambina coreana che avrà certamente del talento. E anche la fortuna di studiare su un pianoforte che sembra un giocattolo, ma è fatto secondo le regole del signor Henry Engelhard Steinway. Pompeo Arena ci ha messo anche la firma: la tavola armonica è pronta a cantare.

Postille: In seguito alla crisi finanziaria del 2008, le vendite di pianoforti sono scese del 30% nel 2008, del 21% nel 2009, riprendendo a crescere lentamente dal 2010. Nel frattempo, il 30% della manodopera è stata licenziata.

Nel settembre del 2013, la casa d’investimenti Paulson & Co. Inc. ha comprato la Steinway & Sons. per 512 milioni di dollari privatizzandola completamente e ritirando la quotazione a Wall Street.