Intervista esclusiva di TESSERE a Shel Shapiro, il leader dei mitici Rokes sulle cui note ha sperato più di una generazione. Parole sconsolate, molto realistiche, ma affatto rinunciatarie. Anzi un invito ad andare avanti senza miti, neanche quelli della beat generation, e neppure quelli degli smartphone o del 2.0, neanche quelli del quartetto che già all’epoca ricordava: «bisogna saper perdere».

Due anni prima del mitico ’68 quattro ragazzi inglesi, da poco giunti in Italia dove Teddy Reno, manager e poi marito di Rita Pavone, li scopre lanciandoli, cantano di un mondo che «ormai sta cambiando / e cambierà di più», invitando a guardare «nel cielo / quelle macchie di blu».

Sono The Rokes – Mike Shepstone alla batteria, Robert Posner, detto “Bobby”, al basso, Johnny Charlton alla chitarra solista e lui, Norman David Shapiro detto “Shel”, voce e chitarre – è il 1966 e la canzone si intitola È la pioggia che va. Il ritornello dice: «È la pioggia che va, e ritorna il sereno».

L’anno dopo partecipano al Festival di Sanremo in coppia con Lucio Dalla e lanciano un messaggio che fa da contraltare a quello dell’anno prima: Bisogna saper perdere, s’intitola la canzone e, eccezion fatta ovviamente per il batterista, il gruppo intepreta il ritornello «Bisogna saper perdere / non sempre si può vincere» battendo il colpo di tacco degli stivaletti, di quegli indimenticabili stivaletti, all’unisono.

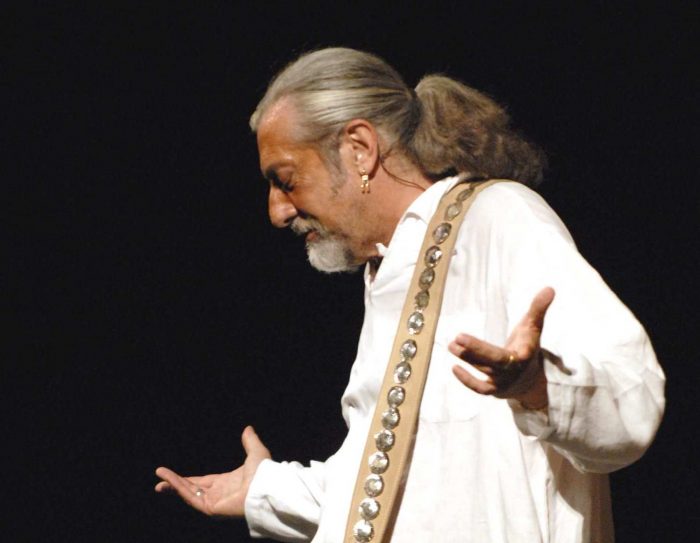

Ed eccolo qui, oggi, Shel, classe 1943, il 16 agosto per esser precisi, anima e voce di un gruppo che ha fatto la storia della musica beat in Italia: oltre sette milioni di dischi venduti, 17 singoli di successo, cinque album. Poi, dopo lo scioglimento del gruppo nel 1970, Norman David Shapiro ha proseguito con una carriera solista e un percorso di autore, produttore, arrangiatore, attore di cinema e teatro, senza tralasciare l’impegno nel volontariato e nel sociale. Ha scritto e prodotto per Mia Martini, Patty Pravo, Ornella Vanoni, Mina, Raffaella Carrà, Gianni Morandi, Rino Gaetano, Riccardo Cocciante, i Decibel ed Enrico Ruggeri, Ombretta Colli, David Riondino ed altri grandi protagonisti della musica italiana. È lui il monaco Zenone nel film Brancaleone alle crociate, nel quale tornò alla passione giovanile della recitazione. In teatro ha lavorato con Moni Ovadia e nel 2014 ha prestato voce e volto al perfido Caifa in Jesus Christ Superstar. La sua più recente apparizione cinematografica è nel film sul caso Orlandi di Roberto Faenza La verità sta in cielo, in cui interpreta il giornalista americano John.

Con lo scrittore ed editorialista di “Repubblica” Edmondo Berselli ha firmato Sarà una bella società, spettacolo cult che racconta, attraverso la musica e gli eventi che ne hanno segnato la storia, speranze, illusioni e disillusioni dei giovani degli anni del beat, e nel 2010 in collaborazione con Marco Cavani ha pubblicato la sua autobiografia: Io sono immortale. Sottotitolo L’avventura di un ragazzo e di una generazione innamorati della musica e della libertà.

Con lo scrittore ed editorialista di “Repubblica” Edmondo Berselli ha firmato Sarà una bella società, spettacolo cult che racconta, attraverso la musica e gli eventi che ne hanno segnato la storia, speranze, illusioni e disillusioni dei giovani degli anni del beat, e nel 2010 in collaborazione con Marco Cavani ha pubblicato la sua autobiografia: Io sono immortale. Sottotitolo L’avventura di un ragazzo e di una generazione innamorati della musica e della libertà.

Che né è stato, dunque, Shel di quella «bella società, fondata sulla libertà» che i ragazzi degli anni ’60 cercavano e volevano realizzare?

C’è stata in mezzo la vita. I ragazzi sono cresciuti, è successo tutto e non è successo niente. È vero, avevano, anzi avevamo questo grande desiderio di libertà, che era figlio del Dopoguerra e di un periodo particolare della storia sociale ed economica dell’Italia. Dopo, molti di questi stessi ragazzi hanno mollato, mentre altri, nel tentativo di cambiare la società, hanno finito per cambiare loro stessi. Secondo me, in quel momento preciso, nessuno si poneva il problema di quello che sarebbe successo. L’importante era crescere e guardare avanti. Gli anni successivi, la politica e la maturazione di quella generazione hanno manipolato il senso stesso del cambiamento. Forse dovremmo smetterla di vedere quanto accaduto negli anni ’60 e ’70 come un movimento di massa, perché nella realtà l’evoluzione di quel mondo è stato un fatto molto soggettivo. È chiaro che i cambiamenti ci sono stati, basta pensare alle leggi sull’aborto e sul divorzio, alle lotte per affermare la laicità dello Stato e i diritti dell’individuo. E meno male, devo dire.

Nel retro di Bisogna saper perdere c’è quel brano intitolato Non far finta di no in cui una ragazza viene invitata a ricordarsi che «sui gradini di piazza di Spagna» a Roma, dove si ritrovavano i giovani della generazione beat «c’era anche lei». Un invito a non e a non rinnegare gli ideali in cui si è creduto. Non pensi che «voltarsi dall’altra parte» sia proprio il male della società moderna, almeno nei Paesi avanzati.

Quello era solo il soggetto di una canzone e niente più. Non conteneva chissà quali messaggi. Credo invece sia bene fare una precisazione: ciò che viene definito come beat non c’entra niente con la Beat generation, un movimento di scrittori e intellettuali, nato nell’America degli anni ’40 che faceva i conti con le conseguenze della Grande depressione. Beat, in Italia, era usato per definire un genere musicale pop e rock, espressione di quel preciso momento musicale e culturale. Io non so quanti dei ragazzi che si definivano beat avessero letto Kerouac, Ginsberg o Burroughs.

Per il resto, io credo che questo sia un momento di grande confusione. Il mondo sta cambiando più in questi dieci anni che nei precedenti 100. Direi che è presto per tirare le somme. Potremmo farlo forse tra 30-40 anni e sarà sempre un giudizio soggettivo. Sicuramente, per i più giovani, questo cambiamento è in meglio, ma per le generazioni più “vecchie” – chiamiamole così – il giudizio sarà diverso: sono spaesati, non appartengono culturalmente a una società troppo veloce, resa ancora più veloce da una tecnologia che non tutti conoscono e padroneggiano, dominata dai social.

Questa “aggregazione virtuale” sui social è, secondo me, uno dei grandi problemi. L’aggregazione si fa in piazza, in mezzo alla gente, ci si guarda negli occhi e ci si parla, si condividono le battaglie. Invece oggi le persone hanno paura: dell’altro, del diverso, del terrorismo. La gente non si muove più come prima, comincia ad avere paura di viaggiare, si rifugia ancora di più dietro uno schermo e una tastiera.

Quanto sta accadendo nel mondo e la nostra incapacità di capirne la portata, sta scrivendo la parola fine su una intera epoca, iniziata negli ultimi 20 anni del secolo scorso. C’è un’analogia inquietante con quanto accaduto per i movimenti di allora. Gli anni ’60 sono finiti il 2 agosto del 1980 a Bologna. È un circolo vizioso e la storia che si ripete.

Tu, i Rokes, con i vostri capelli lunghi, una vita sregolata per i canoni di quel periodo, insieme a tanti altri eravate portatori di una ribellione che è implosa. A distanza di tutti questi anni hai capito perché?

Quelli che si entusiasmavano per È la pioggia che va oggi siedono in Parlamento, amministrano le banche, dirigono le aziende. Le persone crescono, si innamorano, fanno figli, si assumono responsabilità. A 20 anni si vive di ideali e queste cose non si capiscono. Non c’è stata nessuna implosione, come non c’è stata nessuna esplosione. C’erano dei segnali di cambiamento, che in parte sono stati colti, ma poi molte cose sono state modificate dal corso della politica.

Solo per fare un esempio: nel 1974, il Pci era il più grande partito comunista europeo. Qualcuno negli Stati Uniti ha pensato che ciò rappresentasse un pericolo per la “democrazia” e ha fatto in modo di cambiare le cose.

Ma allora i vostri erano solo atteggiamenti? Eravate solo dei narcisisti che cercavano il successo o credevate davvero di cambiare il mondo?

Ma allora i vostri erano solo atteggiamenti? Eravate solo dei narcisisti che cercavano il successo o credevate davvero di cambiare il mondo?

Narcisisti non direi, o forse un po’ sì. Cercavamo il successo a modo nostro, ma non a tutti i costi. La nostra non era una musica ruffiana, che cavalcava la moda del momento e non era nemmeno troppo impegnata. Era impegnativo il contesto intorno a noi. Lo abbiamo capito quando abbiamo raggiunto il successo. A quel punto, può capitare che per mantenere quel livello di gradimento del pubblico si scelga una musica più “puttana”. Noi non lo abbiamo fatto, ci siamo spinti in avanti con la nostra ricerca, abbiamo anticipato gusti e mode. Ma eravamo anche molto naif, immaginavamo che stando dalla parte che noi ritenevamo giusta avremmo potuto fare ciò che volevamo. Il successo sarebbe continuato di conseguenza. Alla fine abbiamo capito che, invece, non potevamo realizzare quello che avevamo in mente. E, infatti, nel 1970 i Rokes si sono sciolti.

Nella copertina della tua autobiografia, Io sono immortale, sei ritratto nudo, coperto solo da una chitarra e con un paio di ali sulle spalle. Una provocazione o un messaggio?

Le cose sono molto più semplici: la foto era stata fatta qualche anno prima, mi piaceva è di impatto e mi è sembrato bello utilizzarla per la copertina del mio libro.

Chi è oggi che non ha paura di mostrarsi nudo?

Beh, oggi tutti vogliono mostrarsi nudi. Non solo fisicamente. Tutti amano mettere in piazza se stessi dentro e fuori. Abbiamo perso il senso del pudore e dell’etica. Utilizziamo i social per mostrarci al mondo e per avere il giudizio del mondo, parliamo a voce alta al telefono per strada, in autobus, in treno, davanti a tutti. Una volta c’erano le cabine, dove ci chiudevamo per parlare e non farci sentire dagli altri.

Umberto Eco ha detto che «Facebook ha dato la parola a legioni di imbecilli». Un giudizio che condivido. Questa ostentazione del sé è un pessimo segno e questa continua necessità di apparire, più che essere, è molto pericolosa. Facebook, in questo senso, è la più grande platea che sia mai stata inventata. Sono tutti lì a reclamare i loro «15 minuti di celebrità», come aveva anticipato con una sconcertante lucidità anche Andy Warhol. Magari fossero solo 15 minuti!

Per fortuna che qualcuno comincia a rendersene conto. Mi sembra di cogliere qualche segnale in questo senso. Forse la gente si è davvero rotta le scatole di tutto questo esternare, urlare, mancare di rispetto.

Allora c’è speranza che questa tendenza possa invertirsi?

Temo di no. Ancora questa società non ha superato le proprie angosce e preferisce esternare le paure piuttosto che combatterle. Le generazioni più giovani, che dovrebbero invocare e cercare il cambiamento, in realtà non sono pronte a lottare.

I ragazzi sono cresciuti senza paletti, senza limiti, gli basta chiedere per ottenere. Il massimo della lotta è discutere con i genitori per comprarsi l’Iphone. La sopravvivenza quotidiana, invece, non è combattere per l’Iphone o il nuovo Galaxy, ma combattere per un posto di lavoro, sempre più difficile da trovare. È cercare di migliorare la propria condizione, per poter scegliere: lavoro, sì o no. Famiglia sì o no. Bambini, sì o no. Casa sì o no. Un futuro sì o no.

Una visione disarmante. Cosa vorresti dire a un ragazzo o una ragazza che si trovasse a leggere questa intervista?

Viaggiate, girate il mondo, guardate e imparate come vivono gli altri. Parlate. Stare dietro a una tastiera o guardare un maxi schermo non è la stessa cosa. Non c’è rete che possa descrivere l’immensità e la ricchezza del mondo… e non credete a tutto quello che leggete.

Shel canta gli undici principi fondamentali della Costituzione italiana