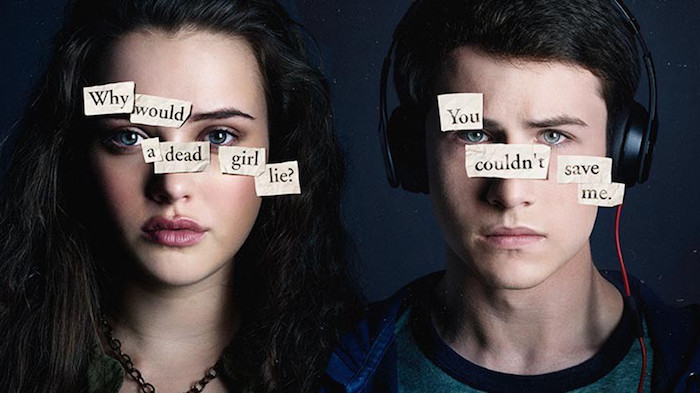

Tradotto in lettere, Tredici, nella versione italiana, originariamente 13 Reasons Why scritto TH1RTEEN R3ASONS WHY, è il titolo di una fortunata e controversa serie televisiva statunitense basata sull’omonimo romanzo del 2007 di Jay Asher, pubblicato in Italia da Mondadori. In onda “on demand” dal 31 marzo 2017 su Netflix, la serie televisiva, creata da Brian Yorkey, racconta del suicidio di una adolescente, Hannah Baker, che, sui 13 lati di sette cassette audio, incide le altrettante ragioni che l’hanno spinta a togliersi la vita, ognuna delle quali attribuibile a una compagna o a un compagno di scuola, uno di quei licei dove le cronache ci hanno abituato che ogni tanto esce un ragazzotto con un mitra e fa fuoco all’impazzata.

Il racconto, che è anche una sorta di ricostruzione e contemporaneamente una presa di coscienza e un processo di maturazione, è affidato a Clay Jensen, impacciato, ombroso, riflessivo, taciturno compagno di classe di Hannah, che solo alla fine comprende quanto a volte possa essere importante nella vita riuscire a dire «ti amo» e più in generale a non avere paura dei propri sentimenti ed imparare ad esprimerli, a tirarli fuori.

Accolta molto positivamente da parte della critica televisiva non solo per l’interpretazione del cast, con un indice di gradimento dell’85% e un voto medio di 7,4 su 10 nell’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, la serie – di cui è prevista una seconda stagione e che si completa con un documentario in cui produttori, cast ed esperti discutono dei temi trattati – non ha mancato di ricevere numerose critiche, in particolare dalle associazioni degli psicologi, perché rischierebbe di indurre al suicidio innescando processi di emulazione: la “romanticizzazione” del gesto estremo ispirerebbe gli adolescenti a immaginare cosa potrebbe accadere dopo la loro morte.

Accolta molto positivamente da parte della critica televisiva non solo per l’interpretazione del cast, con un indice di gradimento dell’85% e un voto medio di 7,4 su 10 nell’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, la serie – di cui è prevista una seconda stagione e che si completa con un documentario in cui produttori, cast ed esperti discutono dei temi trattati – non ha mancato di ricevere numerose critiche, in particolare dalle associazioni degli psicologi, perché rischierebbe di indurre al suicidio innescando processi di emulazione: la “romanticizzazione” del gesto estremo ispirerebbe gli adolescenti a immaginare cosa potrebbe accadere dopo la loro morte.

Senza essere eccessivamente “crudi” e “pruriginosi”, i telefilm parlano esplicitamente di suicidio, bullismo, stupro, dipendenza, sostanze, alcolismo, violenze domestiche, omosessualità, disagio giovanile, maturità, assunzione di responsabilità, consapevolezza. Chi scrive li trova “educativi”, più per gli adulti che per i giovani, o per entrambi finalmente, non solo per i motivi appena esposti, ovvero sia per il dar pane al pane e vino al vino.

C’è di più in quei 13 episodi, più un quattordicesimo inciso dal giovane Clay sul lato vergine della settima cassetta audio ormai in disuso ed ascoltabile su quegli aggeggi che hanno imperversato negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, i Walkman, gli uomini che camminano, isolando nelle cuffie un paio di generazioni prima che arrivassero gli Mp3, gli I-Pod, gli smartphone, la rete, il 2.0.

C’è appunto il giovane Clay che insegna a cercare la verità ed il suo amico gay e “latinos” Tony – forse giunto dal Messico o da un altro pueblo panamericano passando la frontiera a Tijuana fino a conquistarsi una Ford Mustang come quella che nel 1968 Steve McQueen faceva guidare al tenente Bullit (nomen omen) – che insegna che di verità ne esistono spesso più d’una ed ognuno ha la sua; ci sono i loro compagni di scuola, ognuno dei quali ha un segreto da nascondere; c’è un sistema scolastico, importato anche dove c’era la scuola di Barbiana o il “debut” alla Sorbona, dove bisogna avere i soldi per andare avanti e diventare qualcuno soddisfacendo le aspettative di chi quei soldi spende, un sistema che insegna a far soldi e ad avere solo quell’idea in testa; c’è una middle-class sempre più in affanno, travolta dalle rate del mutuo, schiacciata dai megastore, sopravvissuta o scampata al diluvio di eroina che quarant’anni fa mise a dormire i sogni degli hippie e dei ragazzi di Berkley; c’è il dubbio che i suicidi non abbiano sempre ragioni e colpevoli; c’è, pesantissimo, il maschilismo protratto e protratto fino ad essere dna; c’è il debito a Blow Up di Michelangelo Antonioni (1966); c’è la scalata di una parete e tutto quello che insegna trovare un appiglio a cui aggrapparsi per conquistare, come insegna Primo Levi, la pelle dell’orso.

E c’è anche quello che non c’è. Non c’è, per esempio, il padre e non c’è la madre, loro sì capaci di far avere voglia di morire e talvolta anche di non farlo. Non ci sono come feticci da immaginare di uccidere prima per prendere il loro posto nella competizione con il genitore del proprio sesso per conquistare quello dell’altro; poi nell’evoluzionistica successione delle generazioni e delle epoche, dei loro ideali, dei loro costumi e delle loro morali; e, infine, per sostituirsi ad essi nella capacità di procreare, dar vita, innescare quel processo biologico che prevede la morte solo come compimento e termine di se stesso, non come prendere inghiottendo barbiturici o tagliandosi le vene.

E c’è anche quello che non c’è. Non c’è, per esempio, il padre e non c’è la madre, loro sì capaci di far avere voglia di morire e talvolta anche di non farlo. Non ci sono come feticci da immaginare di uccidere prima per prendere il loro posto nella competizione con il genitore del proprio sesso per conquistare quello dell’altro; poi nell’evoluzionistica successione delle generazioni e delle epoche, dei loro ideali, dei loro costumi e delle loro morali; e, infine, per sostituirsi ad essi nella capacità di procreare, dar vita, innescare quel processo biologico che prevede la morte solo come compimento e termine di se stesso, non come prendere inghiottendo barbiturici o tagliandosi le vene.

Ci sono sì i genitori della giovane Hannah, sconvolti dal dolore per la perdita della figlia e disattenti ai suoi stati d’animo perché troppo presi dal lato di edificazione economica di quello che all’inizio si chiama amore, o quelli del giovane Clay annichiliti dalla propria difficoltà a comunicare, dai reiterati «non ora» con cui il figlio tronca le conversazioni; ci sono genitori omosessuali, adottivi, di seconda mano, ordinari, autoritari, illusi, assenti, ma sembrano non esserci in quelle dinamiche familiari messe in luce da Bateson e Watzlawick, attingendo alla rappresentazione che originariamente ne ha dato Freud e i suoi discepoli.

Per cui le famiglie sembrano incredibilmente non aver alcun peso nella formazione della personalità dei ragazzi e dovendo appunto trovare dei colpevoli per la morte della giovane Hannah li si va a cercare unicamente nel mondo della scuola, sia essa fatta di discenti o di docenti.

Tra questi ultimi, così come non c’è un padre o una madre capaci di essere autorevoli e credibili, non c’è neanche un John Keating, il meraviglioso insegnante che Robin Williams ne L’attimo fuggente ha fatto a tutti desiderare di aver avuto.

E se “ci sono” queste clamorose “assenze”, una ragione dovrà pur esserci, una quattordicesima Reason Why, o magari una duecentocinquantatresima, per spiegare un suicidio che probabilmente è ben più vasto di quello di Hannah o anche della sua intera generazione o del suo intero paese di appartenenza.

Per inciso, e del tutto casualmente, 13 è anche il numero della percentuale di ragazzi canadesi che affermano di aver seriamente preso in considerazione il suicidio, nell’anno precedente, del quale abbiamo dato conto nei giorni scorsi (vedi qui).