Con questo articolo di Valeria Ronzani che racconta la storia di Mara (Maria Valeria) Puppis, staffetta partigiana slovena che vent’anni li ha compiuti ad Auschwitz dopo aver subìto torture e prima di aver vissuto “la sua tregua”, inizia la collaborazione tra TESSERE e “Words in Freedom“.

Questa è una storia di frontiera, una storia in una terra bellissima, contesa e martoriata: fascisti, nazisti, titini, bombardamenti alleati, orrori su orrori (a Trieste gli occupanti tedeschi crearono l’unico campo di sterminio sorto in Italia, la Risiera di San Sabba) una terra dove, alla fine dei giochi la nostra protagonista ci racconta di aver cambiato per tre volte passaporto e cittadinanza. Pur restando sempre lì.

Maria Valeria Puppis, detta Mara, era giovane e bella, amava la vita, era una semplice ragazza di campagna e mai avrebbe immaginato che i suoi 20 anni li avrebbe compiuti nel campo di concentramento di Auschwitz. Lei nasce a Tomadio, un paese a sette chilometri da Trieste, il 7 dicembre 1924. Ora si chiama Tomaj e, dal 1947, fa parte della Slovenia. Ma allora era Italia.

Mara portava i messaggi per i partigiani, la ricorda Anton Vratuša nel suo libro Dalle catene alla libertà, la credevano morta, si sono invece ritrovati per i 100 anni di Vratuša e la sua dedica è stata «Alla Mara corriere dei partigiani».

Per la prima volta dopo più di 70 anni, coi suoi 91 e mezzo meravigliosamente portati, accetta di raccontare la sua storia. Ė ancora bella, nessuno immaginerebbe la sua età, e la vitalità che l’ha portata fuori dall’abisso pare non averla mai abbandonata. Una vera lezione di vita.

Per la prima volta dopo più di 70 anni, coi suoi 91 e mezzo meravigliosamente portati, accetta di raccontare la sua storia. Ė ancora bella, nessuno immaginerebbe la sua età, e la vitalità che l’ha portata fuori dall’abisso pare non averla mai abbandonata. Una vera lezione di vita.

«Mi sono chiesta tante volte cosa avesse spinto i partigiani, mio fratello era con loro, a fidarsi di una ragazza di campagna che non era mai stata fuori dal suo paesello. Eppure prendevo il treno, andavo a Milano, dove c’era un’edicola, era lì che scambiavo i materiali, e tornavo indietro. A volte dovevo arrampicarmi fino in montagna, altre volte c’erano dei ritrovi in città».

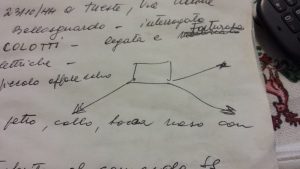

Con Trieste sotto il diretto controllo dei tedeschi la situazione diviene sempre più pericolosa. E, come sempre in queste circostanze, ci sono i delatori. Per convinzione, ma spesso per soldi e rancori pregressi. «Era il giorno di uno dei più grandi bombardamenti alleati sul Carso – ricorda (23 ottobre 1944, 76 vittime, ndr.) –. A Trieste era tutto fermo, ho attraversato l’intera città a piedi e ho incontrato una conoscente di mia sorella. Sapevo che faceva il doppio gioco. L’ho salutata e, anche se ero vicino a casa, ho deciso di fare un giro più lungo sbriciolando le carte che avevo in tasca. Infatti mi fermano due fascisti e mi portano da Collotti».

Gaetano Collotti, ambizioso vicecommissario dell’Ispettorato Speciale, a capo della famigerata banda Collotti, specializzata nella caccia agli antifascisti, pur non disdegnando nemmeno quella agli ebrei. Oltre alla Risiera, Trieste ha un altro primato, è qui che nasce la prima “Villa Triste” di tutte le ville tristi d’Italia. Posta in via Bellosguardo 8, era una villa requisita a una famiglia ebrea ed ospitava la sede dell’Ispettorato Speciale di Pubblica Sicurezza per la Venezia Giulia. Purtroppo demolita nel dopoguerra.

Qui si torturava con brutalità, ci sono le testimonianze di chi udiva le urla, e qui fu portata Mara. Che ebbe l’onore di essere torturata da Collotti in persona.

Prima però la portarono in due luoghi dove speravano potessero contattarla altri esponenti della resistenza. «Mi portarono in un famoso caffè del centro, io stavo lì tranquilla a mangiarmi delle paste, non si avvicinò nessuno. Poi a Opicina, vicino all’obelisco, ma anche lì furono delusi. Mi torturarono in via Bellosguardo, Collotti personalmente, con la corrente elettrica, sul seno, e anche dietro, lungo la schiena, sul collo, sulle labbra, sul naso. Una volta dovettero dare una scarica troppo forte perché con le gambe ho spostato la scrivania davanti a me, dove stava Collotti, che è caduto. Mi hanno portato anche a Piazza Oberdan; qui, oltre al comando delle SS, avevano appoggio i fascisti sloveni, belogardisti. Mi hanno torturato in maniera diversa: ammanettata, le braccia intorno alle ginocchia, dove sotto era infilato un bastone di ferro in cui passava la corrente. Ero appesa, e le scosse scuotevano tutto il corpo. Avevo 19 anni, i 20 li avrei compiuti ad Auschwitz, ma non ho parlato, non ho detto niente. Mi hanno tenuto lì solo 2 giorni, il 1 novembre ero già sul treno per la Germania».

In realtà quel treno non era diretto in Germania, ma verso la Polonia. «Ci hanno stipati in 110 per ogni carro bestiame, senza sapere dove andavamo. Buttavamo bigliettini dalle fessure, e uno o due di questi sono arrivati a destinazione. Credo dalla Carnia o dall’Austria. Così almeno la mia famiglia ha saputo dell’arresto e della deportazione. Durante il viaggio è successo di tutto di più, nessuno sapeva niente, ma capitava anche che qualcuno al nostro passaggio ci buttasse dentro delle pagnotte di pane. Quando il treno si è fermato e le porte si sono aperte non pensavamo niente, eravamo tutti storditi, non capivamo dove eravamo capitati ma sentivamo tutti che era un campo di morte».

I ricordi si affollano e sono flash confusi e dolorosi. «Ci hanno portato in un grande stanzone, ci hanno tagliato i capelli, chi a zero, chi con una corona, chi con una striscia. A me hanno tagliato una striscia larga così (fa un gesto con le mani) nel centro. Mi hanno tatuato un numero, 89156, nell’ultimo periodo li facevano più piccoli, sarei stata chiamata solo così. C’erano da qualche mese al campo alcune ragazze di un paese vicino al mio, erano al treno, mi hanno portato con loro, mi hanno spiegato un po’ di cose».

I ricordi si affollano e sono flash confusi e dolorosi. «Ci hanno portato in un grande stanzone, ci hanno tagliato i capelli, chi a zero, chi con una corona, chi con una striscia. A me hanno tagliato una striscia larga così (fa un gesto con le mani) nel centro. Mi hanno tatuato un numero, 89156, nell’ultimo periodo li facevano più piccoli, sarei stata chiamata solo così. C’erano da qualche mese al campo alcune ragazze di un paese vicino al mio, erano al treno, mi hanno portato con loro, mi hanno spiegato un po’ di cose».

Perché non capire le regole, non rispondere ai richiami, sempre in tedesco, era la differenza fra vivere e morire. Spogliate di tutto, rivestite con ciò che veniva fornito, «c’erano mucchi di scarpe da uomo e zoccoli olandesi, a me hanno dato scarpe molto grandi di numeri diversi, ho dovuto legarle con uno spago. Perché il terreno era molle, se entravi con la scarpa non riuscivi più a uscirne».

Torture, vessazioni, botte e scudisciate sono il ricordo delle sorveglianti, le capette, le chiama Mara, «tutte polacche e ucraine. La mattina ci radunavano, dovevamo trasportare un sacco di pietre. La mattina dopo lo dovevamo portare indietro. Io avevo sulla giubba un triangolo rosso e it, stava per detenuto politico italiano. Non c’è stata solo la persecuzione degli ebrei. Ad Auschwitz è finita gente di tutti i tipi, di ogni ceto, pure bambini. Detenuti comuni, gente che era andata a cercare un lavoro in Germania, aveva commesso un piccolo sbaglio ed era finita lì. E venivamo tutti trattati alla stessa maniera».

Racconta ancora Mara: «Il primo rancio fu uno shock, e il ricordo di quella disgustosa brodaglia ha popolato i miei incubi per gli anni a venire. Anche ora, a parlarne, rabbrividisco. Una ciotola di smalto scrostata con una zuppa di barbabietole e bucce di patate, un brodo rosso scuro e un odore che mi fanno ancora rivoltare. Da dividere fra cinque di noi, senza cucchiaio. Il cucchiaio poi me lo procurarono le altre. La nostra baracca era la n.15. Ogni baracca aveva letti a castello su tre piani da tutti e due i lati. In mezzo, per tutta la lunghezza, correva una specie di tunnel alto 60 cm, largo 40, dove passava aria calda. Non ne ho mai avuto conferma, ma si diceva fosse il fumo dei crematori. Quello era il riscaldamento».

Efficienza teutonica. «La vita si svolgeva in modo disumano. Adunata con appello anche in piena notte, appello per numero e giù botte per un niente. Io ero la più magra, ma il fisico era sano e mi sono salvata. Anche se sono stata scelta due volte per andare al crematorio, non so, o non ricordo, come mai hanno cambiato idea. Quando rientravamo nella baracca, col respiro ghiacciato intorno alla bocca che si andava sciogliendo, pregavamo Dio, gli chiedevamo come potesse permettere tutto quell’orrore, se vedesse cosa accadeva».

Il fronte russo si avvicina, i tedeschi decidono di evacuare il campo, così, nel gennaio 1945, inizia la più celebre fra le marce della morte. Destinazione la stazione di Wodzisław, a 50 km di distanza, dove i deportati sarebbero stati stipati sui treni merci verso altri campi. Così 80.000 prigionieri estenuati vengono evacuati, a piedi, nel gelo dell’inverno polacco. Almeno 15.000 non ce la faranno.

«Era il 7 gennaio – ricorda Mara –, furono 3 giorni e 3 notti di cammino in quelle condizioni terribili. Il giorno prima erano partiti gli uomini, la strada era costellata di morti. La mia amica Zora, che era di un paese vicino a quello dove sono nata, non riusciva a camminare. La spingevo, la tiravo, l’aiutavo, lei non voleva, “lasciami qui – diceva –, morirò qui”. Quella sera abbiamo potuto fermarci in una stalla e il giorno dopo stava meglio. Lei dice che le ho salvato la vita. Alla stazione ci hanno caricati in 100 per vagone, e a ogni stazione tiravano giù nuovi morti. Non ricordo quanto durò il viaggio, ma la destinazione era Bergen Belsen».

Bergen Belsen, in Germania, era nato nel 1940, con condizioni migliori rispetto agli altri campi, destinato esclusivamente ai prigionieri di guerra. Nel ’43, con l’avvento delle SS, divenne un vero Lager. Dalla fine del ’44, divenne campo di raccolta per i deportati, in maggioranza donne, evacuati dai Lager sulla linea del fronte. Le già precarie condizione igenico sanitarie esplosero, scoppiò un’ulteriore, incontrollabile epidemia di tifo. Da febbraio a marzo 1945 morirono 25.165 fra le 63.520 deportate. Fra queste Anna Frank.

«Anche a Bergen Belsen c’erano le baracche, ma non ricordo se c’era il tubo del riscaldamento o se c’erano i forni crematori. Ricordo che anche lì si trasportavano pietre, oggi qui, domani là. Ma una cosa rammento bene. Un giorno arrivò un SS che ci disse: “Fra poco riceverete del pane, ma questo, se ce la fate a resistere, non mangiatelo”. E io non l’ho mangiato. Ancora non sapevamo che sarebbe stato l’ultimo giorno di prigionia, il giorno dopo sono arrivati gli inglesi, mentre l’SS già sapeva che quel pane era stato avvelenato».

Era il 15 aprile 1945. Purtroppo dopo la liberazione morirono ancora più di 13.000 prigionieri: per le condizioni ormai non recuperabili di molti, per l’iniziale impreparazione delle truppe britanniche di fronte a ciò che trovarono dietro a quei cancelli. Un bel libro di Ben Shephard, Dopo l’alba(Corbaccio, 2005) narra l’immane sfida che dovettero fronteggiare i liberatori per strappare da morte certa i liberati.

«Io pesavo 38 kg. Il nostro fisico, se ci davano cibi grassi, non reggeva. In una settimana ho visto morire migliaia di persone: di diarrea, di tifo petacchiale. Io e altre 5 o 6 siamo state messe nelle stanze delle SS. C’era un angolino cucina, così potemmo cucinare da sole, regolandoci e stando attente. Giravamo per il paese di Belsen, avevano abbandonato le abitazioni in fretta e furia, la colazione sulla tavola apparecchiata. In una casa c’era addirittura la radio accesa. I tedeschi erano obbligati dagli inglesi a caricare e dare sepoltura a tutti quei morti. Noi guardavamo, avevamo dentro odio, rabbia. Ma dopo, in tutti questi anni, non ho mai parlato con angoscia. I primi anni non sono stata bene. A causa della mancanza di grasso gli organi si erano abbassati di 20 cm. Sono tornata indietro con la Croce Rossa Jugoslava, tre stazioni dopo Lubiana andando in direzione Trieste. Non ricordo come ho proseguito, e l’ultimo tratto probabilmente l’ho fatto a piedi. Ricordo invece perfettamente come ero vestita: era estate ma avevo una giacca cucita da un cappotto di lana e scarpe da uomo. Mia madre stava facendo il brodo con i capelli d’angelo e quasi sveniva nel rivedermi. Anche se Zora, che era tornata prima, aveva avvertito che ero viva. Ricordo che era il 15 agosto 1945, alle 12». L’inizio di un’altra vita.

L’articolo originale su “Words in Freedom”