Dopo un lunghissimo processo, sono state finalmente rese note le motivazioni della Corte di Cassazione sul caso di Franco Mastrogiovanni, il maestro elementare di cinquantotto anni morto nel 2009 nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Vallo della Lucania, dopo esser stato sottoposto a quasi novanta ore di contenzione: confermate le condanne per sequestro di persona e falso ideologico per sei medici e undici infermieri.

Dopo un lunghissimo processo, sono state finalmente rese note le motivazioni della Corte di Cassazione sul caso di Franco Mastrogiovanni, il maestro elementare di cinquantotto anni morto nel 2009 nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Vallo della Lucania, dopo esser stato sottoposto a quasi novanta ore di contenzione: confermate le condanne per sequestro di persona e falso ideologico per sei medici e undici infermieri.

Con questa sentenza, la Corte ha sancito un principio fondamentale, ovvero che la contenzione non può essere considerata un atto terapeutico e che anzi, invece di migliorare le condizioni del paziente, può provocare lesioni gravi. Eppure, proprio in questi giorni, “…e tu Slegalo Subito” – campagna nazionale per l’abolizione della contenzione promossa dal Forum di Salute Mentale e sostenuta da moltissime realtà associative e sindacali – ha espresso forte preoccupazione di fronte alla pubblicazione delle linee guida sulla sanità mentale elaborate dalla Regione Marche: ancora definizioni di principio in cui la pratica coercitiva viene promossa «a favore dell’incolumità» del paziente o di chi gli stia vicino; ancora la concezione ribadita di un «atto sanitario assistenziale», anche se non autorizzato – a tutt’oggi – da nessuna legge.

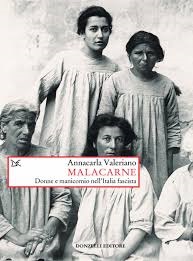

La situazione, a quarant’anni dall’approvazione della legge Basaglia, è ancora piuttosto contraddittoria. Mentre ci si esercita sul possibile riuso delle 70 ex strutture manicomiali presenti sul territorio nazionale (l’ultimo convegno, a Trieste, alla fine di novembre), tornano alla mente le atmosfere descritte da Mario Tobino, medico psichiatra e romanziere, nel suo ospedale nella pianura di Lucca, quelle Libere donne di Magliano che libere non erano affatto; così come le prime aperture politiche (pre Basaglia) che, nello stesso periodo, primi anni Sessanta, portava avanti l’allora Ministro della Sanità, Luigi Mariotti. Nel settembre del 1965, Mariotti tenne un discorso a Milano, nel corso del quale si paragonavano, per la prima volta, alcuni ospedali psichiatrici a “lager” o “bolge dantesche”. Nel confronto, si esplicitava una denuncia più diretta: «L’assistenza psichiatrica in Italia – sosteneva Mariotti – è tuttora disciplinata da una legge che è ispirata al concetto di pericolosità sociale dei ricoverandi». Su quell’ipotesi di pericolosità sociale, sull’idea di esclusione come contenitore di paure, pregiudizi, insicurezze – così tristemente riemerse all’evidenza storica del quotidiano – ritorna il bel saggio Malacarne. Donne e manicomio nell’Italia fascista scritto da Annacarla  Valeriano per i tipi di Donzelli Editore (2017).

Valeriano per i tipi di Donzelli Editore (2017).

Marianna, Caterina, Ida, Filomena: figure dai confini incerti, ricoverate nel manicomio di Sant’Antonio Abate di Teramo (uno dei più grandi e importanti istituti dell’Italia centro-meridionale) dall’ultimo decennio dell’Ottocento fino al 1950. Donne dai corpi sconnessi, di volontà repressa o cancellata, per lo più ree di trascendere l’ordine costituito, di minacciare equilibri e moralità di un sistema che si stava strutturando sempre più in funzione gerarchica e maschilista. La ricerca di Annacarla Valeriano – storica, in forze all’Archivio della memoria abruzzese della Fondazione Università di Teramo – ha preso il via dalle cartelle cliniche delle degenti, ricostruendo un percorso d’individuazione e di terapia che ha le sue radici nel secolo precedente, ma si esplicita maggiormente nella categorizzazione voluta dal fascismo, per spingersi fin nella prima età repubblicana. Questo fenomeno – spiega Valeriano in una narrazione puntuale ed agile, a tratti commossa – ha il suo apice durante il Ventennio, quando le donne che si distaccavano dall’idea della massaia perfetta (sana, feconda e obbediente) venivano considerate malacarne: madri inadeguate o, peggio, mancate; ragazze ribelli, isteriche, perse in condotte vergognose o sconce, malinconiche, critiche.

Meglio allontanarle dal contesto civile, dunque, perché inquinavano il patrimonio biologico e morale dello Stato. Le definivano errori della fabbrica umana: l’assistenza psichiatrica finiva per rientrare nel più vasto ambito della politica sanitaria complessiva del Regime. La difesa della razza andava di pari passo con la realizzazione di obiettivi di politica demografica, attraverso l’eliminazione dalla società di quanti venivano considerati mediocri: della salute, del pensiero e, ancor più grave, della sfera morale. Di quella medicalizzazione forzata fece le spese anche la trentina Ida Dalser, la prima a dare un figlio al Duce, Benito Albino, destinato anch’egli a morire in manicomio; tuttavia, Valeriano preferisce dedicare attenzione alle ricoverate di Teramo, ammalate di malacarne: Giulia che rifiuta un matrimonio impostole dalla famiglia; Genoveffa «madre di nove figli, di cui l’ultimo lattante», accusata di oltraggio a Mussolini; Maria che desidera un grammofono, al punto da «nutrire sentimenti ostili» verso i parenti che non la assecondano; poi Rosa che dà pubblico scandalo o Elena, ancora nubile a trentaquattro anni, che ha manifestato un’intelligenza precoce e ama leggere.

Per tutte, contenzione, abbrutimento e terapie finalizzate a ricondurle sulla retta via: veniva loro inoculato sangue malarico, per provocare febbri risolutorie, o insulina che abbassava la glicemia fino ad indurre uno stato di coma; si utilizzavano anche elettroshock, atti a guarire le ricoverate, che risultavano poi «non più depresse, orientate e coscienti nel tempo e nello spazio». Come conferma l’autrice, si partiva dall’assunto che la donna fosse, comunque, inferiore all’uomo, perché (sostenevano già Cesare Lombroso e Guglielmo Ferrero) il suo cervello pesava di meno. In ogni caso poi – aggiungevano – il cervello della donna colta si poteva avvicinare, al massimo, per volume, a quello dell’uomo incolto. Si diceva che la donna aveva un cuore più grande, per dare tanto amore alla famiglia e che il suo fisico era minato da debolezze organiche che contribuivano a renderla fragile (e quindi inadatta a compiti sociali e morali più alti): mestruazioni, gravidanze e menopausa erano stigmatizzate e necessitavano di controllo.

In pratica, questa la tesi di Malacarne, in manicomio veniva medicalizzato il desiderio. Desiderio di essere libere, di poter scegliere, perché questa voglia di andare oltre le regole – che spesso emerge nella splendida documentazione fotografica del saggio, in sguardi di brace nei visi segnati – era percepita come sintomo di malattia. L’autrice mette a nudo, con una sensibilità narrativa fuori dal comune, situazioni taciute, accanimenti psichici e terapeutici causati da un’idea di devianza morale e politica, più che psichiatrica. Malecarni giovani o già mature, ribelli: per lo più non volevano stare con i pazzi, ma erano «eccitate, ciarliere, capricciose, sboccate o prepotenti»; tutte indifese, davanti al potere costituito, ragazzine abbandonate, vittime di violenza carnale, mogli e madri traumatizzate dalla guerra. In particolare, Annacarla Valeriano fa luce sulla tragedia dei bimbi, soprattutto bimbe, internati nel manicomio di Sant’Antonio Abate: dalla «bonifica della femminilità», incoraggiata dal Regime con il sostegno delle strutture manicomiali, al perfezionamento del disegno eugenetico del fascismo, con l’internamento e l’eliminazione dei soggetti più deboli. Erano prese di mira, soprattutto, alcune condizioni svantaggiate del contesto sociale: miseria, alcolismo in famiglia, mancanza d’igiene, decadimento morale dei genitori, erano tutte ragioni sufficienti per l’internamento di elementi tarati che andavano allontanati dal corpo civile della Nazione.

Tra le carte, dalle foto emergono le storie di Algerinda, sofferente per i maltrattamenti subiti dal padre o di Giuseppina, undici anni, dal comportamento “poco femminile” e dalle azioni biricchinesche. Fra le diverse figure patologiche descritte da Valeriano, spiccano le bambine frenasteniche, quelle che si caratterizzavano «per forme d’incompleta ed anormale evoluzione della mente», come puntualizzano le cartelle cliniche: Dantina, ad esempio, che a sette anni solleva «le manine in segno di innocua minaccia», quando qualcosa la spaventa girando per le corsie, o Adele «figlia di bevitori, arretrata nello sviluppo generale somatico», destinata a passare l’infanzia e la giovinezza legata a letto, prima di morire per marasma dodici anni dopo il ricovero.

Sono storie che sembrano legate ad un passato lontano (ma neppure troppo, se si pensa che il Sant’Antonio Abate è rimasto attivo fino al 1998, nonostante la legge Basaglia fosse ormai in vigore da vent’anni); ancor più distanti dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, o dalla riflessione sul cosiddetto budget di salute che – sia pur a macchia di leopardo sul territorio nazionale – sta prendendo piede, con il riconoscimento del valore che va attribuito ad ogni essere umano. Tuttavia, per altri versi – nella concezione politica che sta oggi ridefinendo inclusione ed esclusione, diritti e privilegi – quel passato suona ancora vicino, dolorosamente prossimo. «Il lavoro dello storico, – scrive Annacarla Valeriano nell’Introduzione del suo saggio – credo, dovrebbe assumere la postura dell’Angelus Novus di Klee: andare incontro al futuro, ma rivolgendogli le spalle, per poter guardare il passato negli occhi…» Forse, come sosteneva Tobino, anche per fargli le domande giuste.