Austera e compassata, è in grado di far come Mida, al quale si attribuiva l’ambitissima dote di trasformare quanto toccava in oro. Sì perché nel momento in cui il blasonato Istituto dell’Enciclopedia italiana maneggia una parola o un argomento, questi ne acquistano in dignità ed autorevolezza, ed ecco che anche il prosaico “cazzo”, se “preso” dalla Treccani, si ammanta di un’aura sacra

Quarantacinquenne, laureata in storia della lingua italiana, saggista per Rizzoli (Punteggiatura, 2001) e Minimum fax (Parola di scrittore, 1997), Francesca Serafini di narrativa scrive e scrive narrativa, ma anche di cinema e per il cinema e la televisione, per la quale tiene un corso di scrittura televisiva, postfatrice del libro di Roberto Carvelli La comunità porno. La scena hard italiana in presa diretta (Coniglio editore, 2004), è autrice di un articolo pubblicato proprio dalla Treccani ed intitolato Il vocabolario infinito ed effimero del sesso, deliziosa rassegna di termini coi quali è impossibile non imbattersi nei dintorni dell’amore dove si destreggia questa rubrica di TESSERE.

Quarantacinquenne, laureata in storia della lingua italiana, saggista per Rizzoli (Punteggiatura, 2001) e Minimum fax (Parola di scrittore, 1997), Francesca Serafini di narrativa scrive e scrive narrativa, ma anche di cinema e per il cinema e la televisione, per la quale tiene un corso di scrittura televisiva, postfatrice del libro di Roberto Carvelli La comunità porno. La scena hard italiana in presa diretta (Coniglio editore, 2004), è autrice di un articolo pubblicato proprio dalla Treccani ed intitolato Il vocabolario infinito ed effimero del sesso, deliziosa rassegna di termini coi quali è impossibile non imbattersi nei dintorni dell’amore dove si destreggia questa rubrica di TESSERE.

Quell’articolo, cazzo!, merita d’essere ripercorso e s’inizia proprio da lì, da quella parola che ha fatto il giro del mondo per riportare a bordo della Concordia un capitano a cui si dice lo si stesse trastullando mentre lui faceva l’inchino.

Citando Tiziano Scarpa, Francesca Serafini introduce il problema linguistico di cui soffrono i termini d’àmbito sessuale, ovvero sia «il valore dispregiativo generalmente attribuito loro, e il proliferare di derivati che nell’uso e nella percezione comuni tendono a dissiparne il legame col loro significato originario».

Citando Tiziano Scarpa, Francesca Serafini introduce il problema linguistico di cui soffrono i termini d’àmbito sessuale, ovvero sia «il valore dispregiativo generalmente attribuito loro, e il proliferare di derivati che nell’uso e nella percezione comuni tendono a dissiparne il legame col loro significato originario».

Scrive infatti Scarpa nel suo Corpo (2004): «il mio cazzo si meriterebbe un nome più decoroso. Non è giusto chiamarlo cazzo. Il mio cazzo non fa cazzate; non è un cazzaro; non cazzeggia».

Già Italo Calvino nel 1978 aveva invitato ad esser parchi con questa parola porca «se no, è un bene nazionale che si deteriora», ed Alberto Arbasino (Paese senza) due anni dopo dovette constatare che appunto era diventato solo «un intercalare…, una interiezione…, uno sfiatatoio come “cioè”».

L’articolo di Francesca Serafini ricorda che (anche) l’etimologia del cazzo è controversa e deriverebbe dal termine greco con cui si indicava, eretto e sontuoso, l’albero maestro della nave.

Precisazione che induce a ricordare la goliardica frase un tempo ricorrente fra gli studenti del liceo classico: «sto kazo ton philon dendron», alla lettera «e curo l’amico albero», perché, come scrive l’autrice, la gergalità del ricorso a immagini figurate «permette a un gruppo ristretto di individui di creare complicità e un’intesa esclusiva, come nel giovanilese».

Oltre al bisogno di intimità le parole del sesso, spiega l’autrice citando da Le brutte parole. Semantica dell’eufemismo (1969), di Nora Galli de’ Paratesi, attingono anche alla necessità di creare un legame magico tra oggetto e parola, un legame così forte da far sì che la carica emotiva associata all’uno «si rifranga anche, con pari intensità, sull’altra». Necessità mitica e fondante nelle civiltà primitive, la quale si rinnova nelle lingue moderne impiegando parole che «evocano in noi, oltre ad un concetto, anche la rappresentazione particolare che noi ne abbiamo ed il modo in cui lo viviamo: piacevole o spiacevole, temibile o no».

Oltre al bisogno di intimità le parole del sesso, spiega l’autrice citando da Le brutte parole. Semantica dell’eufemismo (1969), di Nora Galli de’ Paratesi, attingono anche alla necessità di creare un legame magico tra oggetto e parola, un legame così forte da far sì che la carica emotiva associata all’uno «si rifranga anche, con pari intensità, sull’altra». Necessità mitica e fondante nelle civiltà primitive, la quale si rinnova nelle lingue moderne impiegando parole che «evocano in noi, oltre ad un concetto, anche la rappresentazione particolare che noi ne abbiamo ed il modo in cui lo viviamo: piacevole o spiacevole, temibile o no».

Per proteggersi da tali emozioni, insorge quella auto-censura «ancora più pervasiva della censura imposta» con la quale nei secoli si è fatto «ricorso all’allusione, attraverso l’uso eufemistico di parole e circonlocuzioni sostitutive, costantemente orientate a rimuovere tutto ciò che viene avvertito come “osceno”, con conseguenze linguistiche non solo nel lessico».

Ecco perché la fica, così simile al frutto del fico una volta aperto, si distingue dalla pera, dalla mela e dall’arancia, frutti del pero, del melo e dell’arancio, necessitando del proprio maschile, il fico, per indicare appunto il frutto del fico.

«La somiglianza dell’organo sessuale con il frutto sezionato – scrive Serafini – ha portato a una precoce diffusione del termine col significato traslato, e dunque il cambio di genere e questa anomalia morfologica non rappresentano altro che il tentativo di rimuovere il riferimento osceno dalla parola d’uso quotidiano».

Di qui «l’abbondanza di termini relativi al sesso» di cui l’autrice invita alla conoscenza consultando l’accurato Dizionario del lessico erotico di Boggione e Casalegno (Utet, 2015).

«Il distanziamento figurato – spiega Serafini – permette di avvicinarsi all’oggetto indicibile, ma non appena la metafora è sciolta, generalmente intesa, ecco che il termine assume di nuovo un connotato osceno (perché rende riconoscibile l’oggetto indicibile) e cade in disgrazia, confluendo molto spesso nel mare magno del turpiloquio».

Il lessico sessuale è dunque condannato a quel che gli déi inflissero a Orfeo che nel mito, come probabilmente tutti sanno, salva Euridice fin quando, come promesso, la ignora, uccidendola non appena si volta per vederla (abbracciandone il significato pieno).

Il lessico sessuale è dunque condannato a quel che gli déi inflissero a Orfeo che nel mito, come probabilmente tutti sanno, salva Euridice fin quando, come promesso, la ignora, uccidendola non appena si volta per vederla (abbracciandone il significato pieno).

Perciò acutamente Serafini conia la «sfiga orfica» che, per chi non la cogliesse al volo, è «s-figa or-fica», ed è davvero tanto orfica – criptica, iniziatica, misterica, misteriosa, occulta, oscura, poiché fatalmente destinata a precipitare nell’arbasiniano “sfiatatoio”, dove si confondono, fino a non riconoscersi più, etimi e significati – quanto sfigata, cioè s-fortunata (e la fortuna non è il fato?), aggettivo a cui Carlo Fruttero dedicò una voce nel Dizionario affettivo della lingua italiana (2008): «La “s” privativa esalta la cosa negata, massimo bene dunque dell’uomo, origine del mondo».

Lamenta Serafini che pochi italiani siano in grado, come uno dei due autori impareggiabili de La donna della domenica, di ricollegare il termine alla sua etimologia, rimuovendo nella percezione l’elemento “sconveniente”, realizzando cioè che l’assenza di vagina sia tanto funesta.

Il che è di conforto agli autori di questa rubrica tesa proprio a dire che se si può dar del pane al pane e del vino al vino, altrettanto si possa fare con il cazzo e con la fica, e, di conseguenza, che se tante parole sono in qualche modo accettate, accettabile sarà anche ciò che esse significano.

Il che è di conforto agli autori di questa rubrica tesa proprio a dire che se si può dar del pane al pane e del vino al vino, altrettanto si possa fare con il cazzo e con la fica, e, di conseguenza, che se tante parole sono in qualche modo accettate, accettabile sarà anche ciò che esse significano.

Ma lascia lo sconforto che sembra provare Francesca Serafini notando che il lessico “erotico” «ancora oggi si muove nell’italiano, ma non solo, tra gli stessi estremi: l’algido repertorio medico-scientifico (i vari vagina, pene, per intenderci, dall’alto valore denotativo) e il gergo, con le sue infinite varianti (tutte con un alto valore connotativo)».

Un aspetto che, spiega l’autrice, aveva colto Pier Paolo Pasolini già nel 1965, girando l’Italia per preparare Comizi d’amore, un documentario sui costumi sessuali.

«In generale la gente queste cose non le conosce – scriveva PPP – o non ne conosce la terminologia. Perché per parlarne o ci sono le cosiddette “brutte parole” oppure i termini troppo specifici».

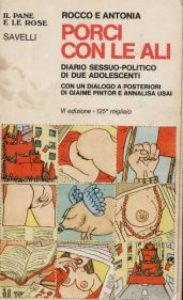

Chiedendosi «quali parole usare quando si intende raccontare gli oggetti e le azioni del sesso?» e attingendo ad un ricco repertorio di autori – dall’arcinoto Benigni che fa “arrossire” la Carrà nell’elogio della vagina, ai sonetti del Belli rispettivamente dedicati a Er padre de li santi e a La madre de le sante, spingendosi fino al glossario latino-eugubino trecentesco dove “lo casso” è «hic priapus, hoc veretrum, hoc cadurcum, hic penes, nis, hoc fascinum, ecc», ai quali andrebbe  aggiunto l’incipit di Porci con le ali, scritto nel 1976 da Rocco e Antonia, pseudonimi di Marco Lombardo Radice e Lidia Ravera – Francesca Serafini spiega che la molteplicità di varianti in àmbito gergale – e l’ancor più vasta moltiplicazione a cui, per ristabilire «quel legame magico tra parola e oggetto», si ricorre su scala dialettale, laddove cioè la parola è maggiormente «incavicchiata alla realtà» ed è «la cosa stessa, appercepita prima che imparassimo a ragionare, e non più sfumata in seguito dato che ci hanno insegnato a ragionare in un’altra lingua» (Luigi Meneghello, Libera nos a Malo, 1963) – non solo ha origini antichissime, ma rimanda a ragioni profonde, all’origine di tutti i tabù, laddove la linguistica non basta più e qualche suggerimento può arrivare dalla psicanalisi.

aggiunto l’incipit di Porci con le ali, scritto nel 1976 da Rocco e Antonia, pseudonimi di Marco Lombardo Radice e Lidia Ravera – Francesca Serafini spiega che la molteplicità di varianti in àmbito gergale – e l’ancor più vasta moltiplicazione a cui, per ristabilire «quel legame magico tra parola e oggetto», si ricorre su scala dialettale, laddove cioè la parola è maggiormente «incavicchiata alla realtà» ed è «la cosa stessa, appercepita prima che imparassimo a ragionare, e non più sfumata in seguito dato che ci hanno insegnato a ragionare in un’altra lingua» (Luigi Meneghello, Libera nos a Malo, 1963) – non solo ha origini antichissime, ma rimanda a ragioni profonde, all’origine di tutti i tabù, laddove la linguistica non basta più e qualche suggerimento può arrivare dalla psicanalisi.

Per proteggerci dalle derive più becere e maschiliste Francesca Serafini invita a leggere Le parole e le donne (1979) di Marina Yaguello, giudicato «fondamentale».

E si serve del romanzo di Giorgio Vasta Il tempo materiale (2008) per «sbrogliare la matassina» e giungere, quindi, pur con «una piccola forzatura» da parte dell’autrice, alla conclusione che «non esiste niente di più naturale del sesso» e che, anche qui con «una piccola forzatura» da parte nostra, evidenziare gli artifici della lingua, osservandola con occhi da entomologo, possa ricondurre a naturalezza significati e significanti, parole e oggetti, espressioni e atti, privandoli del carico da 90 che nei secoli si è addensato su di essi ed ostinatamente ancor si aggravi.

In quel libro, spiega Serafini, «per far riferimento a un aspetto del sesso – sia pure con coerente presa di distanza – si fa ricorso al dialetto anche in un romanzo che programmaticamente lo rifiuta». E cita: «A Palermo avere un’erezione si dice sbrogliare. Il pene non eretto è un grumo, una matassina di carne. L’eccitazione lo sgomitola, lo svolge nella sua estensione. Lo sbroglia. Ma questa è un’espressione dialettale e io in dialetto non parlo. […] Quando le parole del dialetto si sono addormentate le prendo in mano e studio come sono fatte: come tutto ciò che è naturale mi sembrano artificiali».

In quel libro, spiega Serafini, «per far riferimento a un aspetto del sesso – sia pure con coerente presa di distanza – si fa ricorso al dialetto anche in un romanzo che programmaticamente lo rifiuta». E cita: «A Palermo avere un’erezione si dice sbrogliare. Il pene non eretto è un grumo, una matassina di carne. L’eccitazione lo sgomitola, lo svolge nella sua estensione. Lo sbroglia. Ma questa è un’espressione dialettale e io in dialetto non parlo. […] Quando le parole del dialetto si sono addormentate le prendo in mano e studio come sono fatte: come tutto ciò che è naturale mi sembrano artificiali».

Ma sì, finiamo così: sbrogliamo.