Il verbo toccare ha origini onomatopeiche, perché ci sta che quando si tocca si senta un toc toc. Dipende dalla superficie, ovviamente, perché in alcuni casi, quando si sfiora o si carezza – che pur toccamenti sono, ed il palpeggiamento in autobus lo è al punto tale da costituire reato – non c’è tic (né fonico né neurologico) e non c’è toc, tuttalpiù un fruscio, il frr che a quest’ultima parola deve aver dato corpo e nome.

Ha significato transitivo laddove indica l’«avvicinare la mano (o anche altra parte del corpo) a una persona o a una qualsiasi cosa e tenerla a contatto con la superficie di quella per un tempo più o meno lungo, ferma oppure esercitandovi una leggera pressione, o scorrendovi sopra leggermente» o «anche lo spostamento, l’uso, il consumo, la manomissione dell’oggetto stesso» contattato; ed intransitivo quando invece sta per «capitare, accadere come per caso, venire in sorte».

Ha significato transitivo laddove indica l’«avvicinare la mano (o anche altra parte del corpo) a una persona o a una qualsiasi cosa e tenerla a contatto con la superficie di quella per un tempo più o meno lungo, ferma oppure esercitandovi una leggera pressione, o scorrendovi sopra leggermente» o «anche lo spostamento, l’uso, il consumo, la manomissione dell’oggetto stesso» contattato; ed intransitivo quando invece sta per «capitare, accadere come per caso, venire in sorte».

Verbo, dunque, impegnativo, “toccante” si potrebbe dire, anche perché per suo tramite si ha la sensazione della solidità e del realismo di ciò che ci circonda – di noi compresi laddove ci si tocca, ci si esplora e ci si dà piacere, cosa che succede fin dalla più tenere età – e per questa strada si conosce, si fa esperienza, si acquista consapevolezza.

Rimandando alle definizioni della Treccani per una più approfondita disamina, qui si nota che il toccare ha attinenza col tatto e che questo, dei cinque sensi – vista, udito, olfatto, gusto e appunto tatto – è quello che forse maggiormente si attiva non solo perché stimolato da qualcosa che ci giunge dall’esterno – una luce, un suono, un odore, un sapore, un con-tatto – ma anche intenzionalmente, con un comando che parte dal cervello e giunge alla mano invitandola a muoversi in direzione di ciò che ci sta vicino.

O lontano, quando per esempio si dice di aver «toccato le stelle con un dito».

Ma per restare con i piedi al suolo, per toccare cioè terra, del nostro verbo si deve dire che lo si impiega nella frase «cose che si possono vedere e toccare», per dir della concretezza e del realismo di tali cose, tant’è che San Tommaso, a quanto afferma il Vangelo di Giovanni, ebbe sì a dire «se non vedo non credo», ma aggiunse: «E se non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò». Voleva, dunque, la prova del tatto, perché mettere il dito e la mano questo significano.

«Toccar con mano» è accertarsi di persona della consistenza, della realtà di qualche cosa, e di qui, avere prove sicure, evidenti di una verità.

Significativo è l’uso del verbo accompagnato dalle parole tasto e corde. «Toccare un tasto» è semplicemente premere un certo pulsante o un bottone, ad esempio su un computer o su un pianoforte, ed una «corda» invece la stringa di un violino e di un altro strumento musicale trarne un suono facendola vibrare. Ma la prima espressione sta in senso figurato per «alludere con intenzione a qualche cosa, volgere il discorso verso un determinato argomento» che può essere anche “scomodo” o “delicato” o “giusto”; la seconda, invece, per «trattare o parlare di un determinato argomento», in genere piuttosto sensibile, come dire «arrivare al cuore di qualcosa». Su questa scia c’è anche «toccare nel vivo», o «toccare uno nel suo punto debole».

C’è poi «toccare il fondo», che si dice anche senza l’articolo, «toccare fondo», e lo si impiega per «raggiungere il grado massimo» in genere verso il basso, lo scalino più in giù a cui fa da contraltare «toccare il cielo con un dito», ovvero «essere al colmo della felicità» vedendo realizzato un proprio desiderio.

Ora, benché dilaghino i touch-screen, questa è una società dove si tocca poco: non lo fanno più i medici al momento della visita per palpare, che so, l’ingrossamento del fegato; e proprio l’impero dello schermo ci porta a schermarci e vedere più che toccare. Ne risentono abbracci e carezze ed altri avvitamenti.

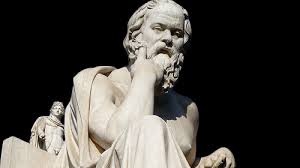

Se il toccare dunque è in sofferenza lo è anche la conoscenza che da esso deriva perché la dote cognitiva e pedagogica del contatto è nota fin dai tempi di Socrate, il quale nel Simposio viene invitato da Agatone a sdraiarsi accanto a sé «in modo che, toccando te, anch’io goda della recondita sapienza che si è accostata a te nel vestibolo…».

Se il toccare dunque è in sofferenza lo è anche la conoscenza che da esso deriva perché la dote cognitiva e pedagogica del contatto è nota fin dai tempi di Socrate, il quale nel Simposio viene invitato da Agatone a sdraiarsi accanto a sé «in modo che, toccando te, anch’io goda della recondita sapienza che si è accostata a te nel vestibolo…».

Al che il padre della filosofia, sedutosi al suo fianco, risponde: «Sarebbe bello, Agatone, se la sapienza fosse fatta in modo da scorrere, se ci tocchiamo l’un l’altro, da chi è più pieno a chi è più vuoto, così come nelle coppe l’acqua scorre attraverso il filo di lana dalla più piena alla più vuota».

Il brano platonico vien riportato da Francesca Rigotti in un bell’articolo su “Doppiozero” intitolato Il “tocco” di Socrate scritto per invitare fino al 17 luglio prossimo al Festival di Filosofia “Filosofi lungo l’Oglio” dedicato quest’anno proprio al tema del “toccare”.

Merita leggerlo per comprendere meglio cos’altro si nasconda in questo “toccante” verbo che ha implicazioni amorose e addirittura erotiche, il che si potrebbe dire affermando che va a “toccare” la sfera amorosa e quella erotica.

Se qui non ci si dilunga è perché, come diceva sovente Cyrano de Bergerac, «al fin della licenza io tocco». Se di questa frase a cui ha attinto Francesco Guccini reinterpretando il celebre cadetto di Guascogna portato sulle scene nel 1897 da Edmond Rostand se ne vuol sapere di più si legga l’articolo che su di esso ha scritto Serena Ricci sulla rivista culturale on-line “Pagina tre”. Intanto, buon ascolto. Ma meditate su quello che Guccini sotto sotto dice.